在接觸過的家長中,大多數都感嘆現在的孩子不服管教太難教,

而在給出解決方案之後,這些家長又會感嘆原來教孩子是這麼容易,

而當孩子出現新的問題時,家長又會再次感嘆:「孩子太難教了!」

在回答了這麼多的問題之後,發現了一個家長們想不透的育兒秘密:孩子為什麼不聽管教。

為什麼家長要管教孩子?

即便在法律上,

也只是規定了家長需要贍養孩子直到其成年,

而並沒有明確的指明家長必須管教孩子。

所以在揭發「孩子為什麼不聽管教」之前,

我們需要弄明白一點:為什麼我們需要管教孩子?

育兒的問題,

其本質是自我認知和自我指導的一個過程,

它並不是一個簡單的結果。

由於兒童正處於發育的階段,

自我認知和自我指導能力相對於家長而言,實在是太過薄弱。

所以外界的引導就顯得尤其重要。

著名的心理學家阿德勒提出過一個觀點:如果我們擁有兩萬年的時間可以來發展文明,而且環境又允許的話,我們完全可以放任兒童按照自己的意願去成長,他們最終也能達到我們現在的水平。

換句話說,如果一個人的壽命足夠長,

那麼家長完全可以放任孩子自己發展。

但現實情況是,人類的平均壽命只有70年左右,

顯然我們並沒有如此充裕的時間讓兒童進行自我發展,

所以家長必須要對兒童進行教育,關注並引導他們成長。

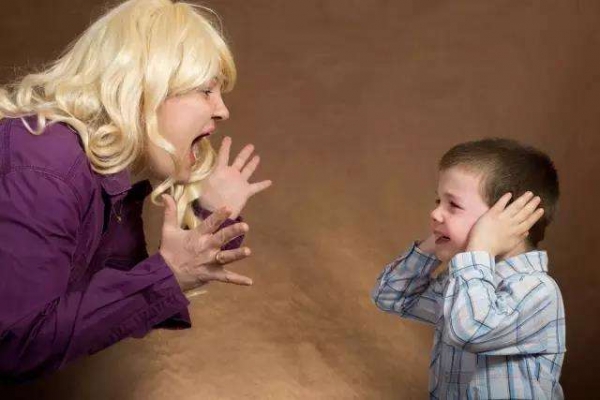

必須承認,孩子真的難以管教

不得不承認,孩子是真的難以管教的。

因為管教孩子的過程中會遇到各種各樣的問題,層出不窮。

3歲的孩子婷婷,媽媽苦惱其吃飯問題,

只要到飯點,家裡就進入雞飛狗跳的狀態,

最後的結果也總是婷婷在哭著吃,媽媽在旁後悔自己打罵了孩子;

4歲的孩子曉菲,已經上幼兒園中班了,

但是每天早上仍然是哭鬧著不肯去上學,

即便是回家的時候總反映幼兒園老師對她很好,

可是第二天早上還是會一直耍賴,媽媽駕著哭鬧的曉菲去上學,

在去幼兒園的路上已經形成一道「風景線」,讓媽媽羞愧不已;

10歲的孩子俊俊,做作業總是拖拖拉拉,

每天晚上都能花兩個小時在總數只有80個字的抄寫練習上。

父母都十分苦惱這個問題,

叫孩子快一點,再快一點,但也總是事與願違;

......

還有太多太多的案例顯示,孩子真的太難教了,

明明不吃飯就會餓,明明上學就是孩子應該做的事情,明明作業就需要認真完成,

可為什麼怎麼教孩子都不聽話?

揭秘:孩子難以管教的秘密

孩子難以管教的表現有非常多,

例如上文提及的不吃飯,不上學,作業拖拉,

但所有的這些都揭示著一個家長們都不願意承認的秘密:

家長對孩子的無知,而這種無知,恰恰被我們「所知」所掩蓋。

家長們都知道,

孩子出生的第一個瞬間就會哭,

這是一個公認的常識,但很少有家長會去了解,

原來新生兒出生時的啼哭,

是因為孩子為了從用羊水呼吸到用肺部呼吸,

需要通過哭來開啟自己的肺部功能;

如果媽媽細心點,就會發現婷婷並不是不喜歡吃飯,

而是因為肉、菜太大塊,給她造成了咀嚼上的困難,

只需要把菜餚切小,婷婷就吃得香甜;

如果曉菲媽媽能發現孩子是在社交上出了問題,

曉菲總是提及老師,但是卻沒有提及同學,

媽媽全職帶她,因而在家基本上的交流對象就是媽媽和爸爸兩個人。

那麼曉菲媽媽就會明白,只要幫助曉菲學會融入集體就可以讓曉菲快樂的上學。

如果媽媽不被自己的焦急所控制,

那麼她就會發現,孩子做作業慢的原因是注意力被分散:

孩子在學習,媽媽在旁邊划手機,爸爸則在客廳看電視,

所有的學習準備都沒有做。

只需要媽媽也認真點,父親把電視關小聲點,

在學習之前把作業、書本給準備好,

水杯、文具放在孩子觸手可及的地方,

俊俊就能很快的完成作業。

種種的育兒問題,都在揭示這個秘密:

我們對孩子的「已知」只是表面,而對於孩子真實的樣子,卻從來沒有深究。

必須摒棄的已知

要教育好孩子,那麼我們就需要做到了解孩子,

而在此之前,家長就需要摒棄自己對孩子的「已知」。

大多數的家庭,

其教育孩子的方式都基於上一代的或有意或無意的傳導,

父母的育兒經驗傳遞給兒女,而兒女又再用到自己的孩子身上。

有一部分家長會用各種方式來證明自己是對孩子了解的,

自己的教育方法沒有任何問題,就例如習慣使用暴力教育孩子的家庭。

他們會搬出古人云:「棍棒底下出孝子」等諸多道理,

這就是他們的「已知」,他們從不承認這是自己的「僅知」。

非得用什麼去反駁,那麼我們就用前文所述阿德勒的觀點好了。

古人的壽命只有30歲左右,這迫使古人務必使用最直接粗暴的方式來教育孩子,

而生活在現代的我們,有比古人長一倍的壽命。

另一個方面,

要了解自己,認知自己,通常也需要經歷20年左右的成長,

就如我們大學畢業初涉社會,才會對自己感到迷茫,並嘗試去尋找這一個答案。

大膽的承認自己對孩子並不了解並不是一件什麼壞事,

當人感覺自己對某一事物無知,

而又迫切需要做到這件事情的時候,

無知就會變成一個成長的動力。